FAQ sur le CIRS et le CIRRNET

L’équipe de gestion du CIRRNET a établi une liste des questions les plus fréquemment posées au sujet du CIRS et du CIRRNET.

Vous avez des questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse ici ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse cirrnet@patientensicherheit.ch.

Questions et réponses sur le CIRS (gestion générale)

Que faut-il signaler dans le CIRS ?

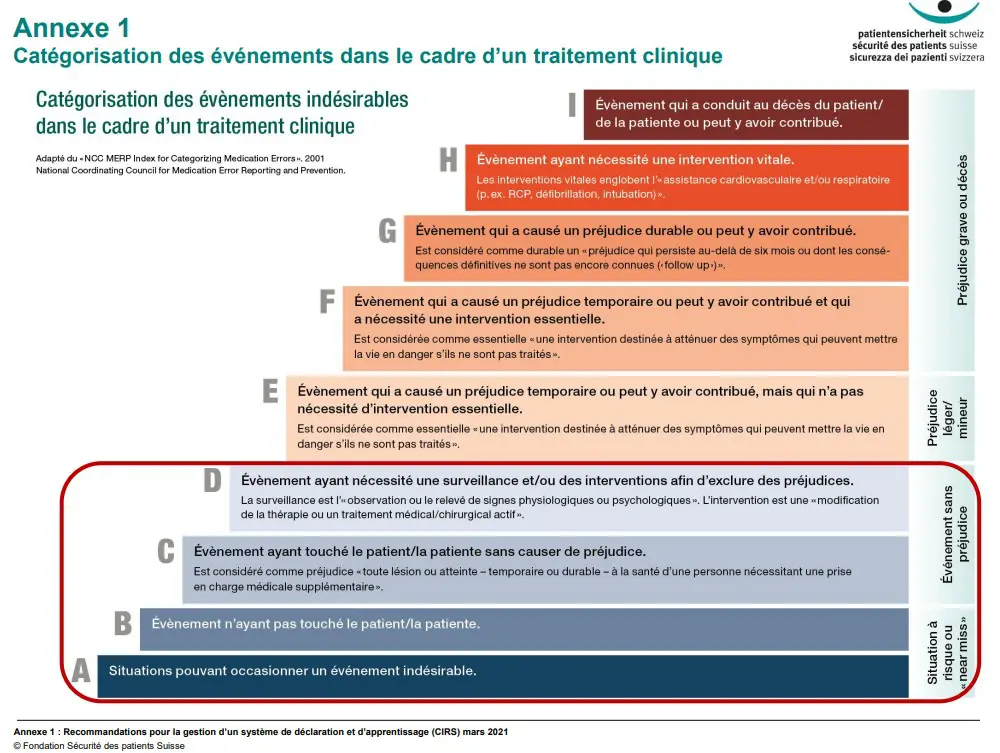

Le CIRS doit être considéré comme un système d’apprentissage qui permet de collecter des informations aussi complètes que possible sur les risques cliniques. Dans sa conception initiale, il servait principalement à enregistrer les événements qui mettaient en danger les patient·e·s, les collaborateur·rice·s ou des tiers. Au fil du temps, il est toutefois apparu que non seulement les incidents survenus devaient être signalés, mais aussi les constellations/situations qui n’ont pas encore conduit à des incidents critiques, mais qui renvoient à des problèmes liés à la sécurité. La question se pose alors régulièrement de savoir si cela correspond encore à l’idée de base du CIRS. En l’absence de directives générales contraignantes, chaque organisation peut déterminer individuellement quelles déclarations sont pertinentes pour le CIRS local. La Fondation Sécurité des patients Suisse recommande toutefois de limiter autant que possible les restrictions lors de la collecte d’informations pertinentes pour la sécurité. Il en va autrement pour les événements qui ont entraîné des préjudices manifestes. Dans ce cas, ce sont surtout des considérations juridiques qui s’opposent à leur enregistrement dans le système de déclaration des erreurs (cf. « Pourquoi le CIRS doit-il se limiter aux événements qui n’ont pas eu de conséquences graves ? »). C’est pourquoi il s’est avéré judicieux d’orienter le CIRS principalement vers les catégories A à D (selon la classification modifiée du NCC MERP) et de documenter ou de traiter les cas de préjudice d’une autre manière.

Le CIRS doit-il toujours être anonyme ?

Le principe selon lequel les signalements dans les systèmes de déclaration des erreurs doivent en principe être anonymes provient d’autres branches, où d’autres dispositions légales s’appliquent parfois. L’expérience montre toutefois que cette anonymité ne peut être garantie dans son intégralité dans le domaine de la santé. Il est souvent relativement facile d’attribuer les incidents signalés à une unité organisationnelle déterminée, voire à une seule personne. C’est pourquoi de nombreux établissements ont renoncé à qualifier les CIRS d’anonymes, mais garantissent en revanche l’utilisation confidentielle des informations reçues. Étant donné que de nombreux collaborateur·rice·s font confiance au système et aux personnes chargées du traitement des cas et sont également disposés à fournir des informations complémentaires a posteriori, certaines plateformes CIRS permettent aux personnes qui effectuent des signalements de révéler leur identité de manière volontaire. Il est utile d’introduire des mesures supplémentaires pour instaurer la confiance et protéger ces personnes (cf. « Comment protéger les personnes qui divulguent volontairement leur identité ? »).

Quels chiffres et données peuvent être tirés du CIRS ?

L’une des mesures fondamentales de la gestion CIRS consiste bien sûr à obtenir une vue d’ensemble quantitative des déclarations reçues et, en particulier, à enregistrer rapidement toute augmentation ou diminution de la fréquence des déclarations afin de pouvoir en évaluer l’ampleur. La règle empirique souvent avancée selon laquelle un nombre élevé de déclarations est en principe un signe positif d’une culture de la sécurité bien établie ne s’applique toutefois que si les rapports d’événements présentent une certaine qualité quant à leur contenu (cf. « Comment évaluer la qualité des déclarations ? »). Il est également important de quantifier la répartition des différents cas dans le système de catégories utilisé. Toutefois, il ne faut pas prétendre pouvoir en déduire la fréquence réelle de certains événements. Étant donné que les déclarations CIRS sont établies par les collaborateur·rice·s sur une base volontaire et que de nombreux facteurs influents jouent un rôle, le système n’est en principe pas adapté à l’établissement de résultats statistiquement valables. La Fondation Sécurité des patients Suisse recommande plutôt des évaluations synthétiques qui présentent avant tout les risques et les constellations d’erreurs recensés sous un angle qualitatif.

Comment évaluer la qualité des déclarations ?

Étant donné que l’efficacité du CIRS dépend dans une large mesure de la qualité des déclarations saisies, il convient d’accorder une attention particulière à ce facteur de réussite. Il n’existe toutefois pas de critères universellement valables permettant de procéder à de telles évaluations. Les caractéristiques typiques d’une déclaration CIRS appropriée permettent néanmoins de procéder à une évaluation indicative. Dans l’idéal, un tel rapport contient

a) la description d’un événement présentant un risque clinique,

b) des informations suffisantes sur les constellations d’erreurs sous-jacentes, les facteurs déclenchants, favorisants ou concomitants,

c) les mesures prises et

d) les circonstances qui ont empêché que les patient·e·s subissent un préjudice.

Si ces informations sont généralement disponibles, les déclarations peuvent être considérées comme étant de bonne qualité. En revanche, si les rapports contiennent principalement des descriptions succinctes d’événements sans informations suffisantes, des descriptions d’incidents insignifiants sans incidence sur la sécurité, des expressions générales de mécontentement et des reproches à l’encontre de personnes ou de groupes professionnels, il faut partir du principe qu’il existe un potentiel d’optimisation. Cette constatation devrait alors conduire à influencer le comportement des collaborateur·rice·s en matière de signalement (cf. « Peut-on influencer le comportement des collaborateur·rice·s en matière de signalement ? »).

Comment traiter les déclarations contenant peu d'informations ?

Dans tout système de déclaration des erreurs, on reçoit régulièrement des déclarations qui signalent soit des risques déjà connus, soit qui sont rédigées de manière très succincte et sans les informations détaillées nécessaires. Compte tenu du grand nombre de rapports d’incidents reçus, on a souvent tendance à ignorer ces cas ou à les classer comme non pertinents et à ne pas en tirer de conséquences. On peut toutefois supposer que la personne qui a fait la déclaration tenait vraiment à partager ses connaissances sur cette erreur ou ce risque clinique. Elle pouvait par exemple être motivée par le fait qu’il s’agissait d’un risque persistant et non encore maîtrisé. C’est pourquoi ces déclarations doivent également être prises au sérieux et considérées comme un reflet de l’ambiance qui règne sur place. Les informations récurrentes, en particulier, peuvent, au fil du temps, attirer l’attention sur des problèmes persistants non résolus et peuvent donc être utiles pour la surveillance des risques. Dans le même temps, il est judicieux de ne pas traiter uniquement des cas individuels, mais de réfléchir davantage en termes de thèmes ou de problématiques (cf. « Chaque déclaration CIRS doit-elle être traitée séparément ? »).

Chaque déclaration CIRS doit-elle être traitée séparément ?

Dans de nombreux établissements, le nombre de déclarations CIRS reçues, dont le contenu varie parfois considérablement, dépasse le temps disponible pour traiter tous les rapports de manière égale. Une possibilité pour remédier à ce problème consiste à ne plus traiter les cas individuellement, mais à les considérer dans leur ensemble et à regrouper les déclarations par thèmes. Cette approche facilite non seulement le traitement des nombreux cas individuels, mais permet également d’acquérir de meilleures connaissances. De nombreuses déclarations CIRS ne contiennent que des informations partielles, mais peuvent, combinées à des rapports d’événements comparables, fournir une image plus complète du sujet décrit. Il est donc recommandé de limiter le traitement des déclarations individuelles aux cas particuliers et, dans les autres cas, de procéder à des analyses synthétiques.

Comment favoriser l'échange d'informations entre les cercles de notification ?

Lorsqu’un système de déclaration d’une organisation est divisé en plusieurs cercles de notification, il existe un risque que les informations obtenues ne soient pas suffisamment échangées entre les différents comités. Ce problème est particulièrement susceptible de se poser lorsque la division est fortement axée sur les structures organisationnelles et que des responsabilités différentes s’appliquent à des domaines apparentés (par exemple, les services hospitaliers). Il incombe en premier lieu aux responsables généraux du CIRS de garantir l’échange d’informations en interne. À cet égard, il convient d’assurer non seulement la communication entre les interlocuteur·rice·s des cercles de notification, mais aussi entre les services spécialisés similaires. Si cela n’est pas possible, il peut être judicieux de créer des instances d’échange supplémentaires ou de revoir la structure actuelle et de l’adapter si nécessaire.

Quelles sont les recommandations concernant le délai de traitement des déclarations reçues ?

Le CIRS étant un système interne à l’organisation, il n’existe pas de directives générales à cet égard. La Fondation Sécurité des patients Suisse recommande toutefois d’examiner les déclarations dès leur réception (par exemple au plus tard le jour ouvrable suivant). La suite de la procédure dépend de l’urgence de l’intervention ou du caractère routinier de la déclaration, qui peut alors être traitée par les instances habituelles et communiquée via les canaux d’information existants. Pour les déclarations pertinentes, il convient toutefois de prévoir la possibilité d’agir rapidement et de communiquer en dehors des canaux habituels si nécessaire.

Comment protéger les personnes qui signalent des faits et divulguent volontairement leur identité ?

Lorsque les personnes qui signalent des cas divulguent volontairement leur identité, elles doivent être protégées au mieux au sein de leur institution contre les conséquences professionnelles et les atteintes à leur réputation résultant d’évaluations inappropriées. Cela peut être réalisé, par exemple, en traitant les noms mentionnés de manière confidentielle, exclusivement au sein des instances CIRS compétentes. Les listes publiques de cas ou les déclarations transmises à d’autres personnes doivent en principe être anonymes. Il est également recommandé de supprimer les noms lorsque plus aucune question ne doit être posée et que le traitement du cas est terminé. Afin d’instaurer un climat de confiance, ces règles doivent être portées à la connaissance des collaborateur·rice·s et consignées de manière contraignante, par exemple dans le règlement CIRS.

Les déclarations CIRS peuvent-elles être transmises en toute sécurité par e-mail ?

La sécurité de la communication par e-mail dépend de différents facteurs (compte e-mail privé ou professionnel, cryptage, fiabilité des destinataires, mots de passe utilisés, etc.). L’envoi de déclarations CIRS par ce biais peut donc s’avérer peu sûr. Si ce moyen de communication doit néanmoins être utilisé (par exemple pour une transmission ciblée à des collaborateur·rice·s externes aux comités CIRS), il convient d’en tenir compte. Il faut surtout veiller à adapter les textes des notifications de manière qu’ils soient anonymisés et juridiquement irréprochables.

Peut-on influencer le comportement des collaborateur·rice·s en matière de signalement ?

Les déclarations CIRS sont saisies par les collaborateur·rice·s de leur plein gré et sous leur propre responsabilité. Il n’est donc pas possible d’influencer directement la rédaction des différents rapports d’incident ni la fréquence des déclarations. De plus, il serait contraire à l’esprit même du CIRS d’imposer par exemple la déclaration d’incidents ou de prescrire le contenu des déclarations. Il est toutefois possible d’influencer indirectement le comportement des collaborateur·rice·s. D’une part, la fréquence des rapports peut être augmentée en rappelant régulièrement la raison d’être du CIRS. Il est particulièrement important de présenter les effets du système de signalement sous un jour positif afin de réfuter l’impression récurrente d’inefficacité. D’autre part, il est également possible d’influencer indirectement le contenu des déclarations. Cela fonctionne particulièrement bien en présentant des déclarations exemplaires tant sur le plan thématique que sur le plan du contenu. En revanche, les exemples négatifs concernant les événements à déclarer ont plutôt un effet contre-productif. Afin d’éviter une baisse de la fréquence des déclarations, il convient donc d’imposer le moins de restrictions possible aux collaborateur·rice·s.

Questions et réponses sur le CIRS (aspects juridiques)

Existe-t-il des dispositions légales concernant la durée de conservation des cas CIRS ?

Contrairement à la documentation des traitements, le CIRS n’est pas réglementé par la loi, il n’existe donc aucune obligation ni restriction contraignante concernant la conservation des déclarations CIRS. Chaque organisation doit donc décider elle-même de la manière et dans quelle mesure les cas CIRS reçus seront archivés. La Fondation Sécurité des patients Suisse recommande de conserver les déclarations CIRS sous forme numérique à long terme afin de pouvoir y avoir accès à tout moment ultérieurement. Il est ainsi possible de réaliser des évaluations ultérieurement ou de rechercher de manière ciblée des déclarations antérieures sur des problématiques spécifiques. Cela suppose toutefois que les textes des déclarations soient anonymisés de manière fiable et qu’aucune déclaration « délicate » sur le plan juridique ne se trouve dans la banque de données (par exemple, des cas dans lesquels des patient·e·s ont subi un préjudice).

Pourquoi le CIRS doit-il se limiter aux événements qui n'ont pas eu de conséquences graves ?

Pour que le CIRS puisse être efficace en tant que système d’apprentissage, il faut collecter des déclarations contenant le plus d’informations exploitables possible. Les descriptions d’événements qui ont failli avoir des conséquences graves (« near misses ») sont particulièrement adaptées à cet effet. Ils permettent en effet de déterminer les causes d’événements plus graves, mais aussi d’identifier les barrières de sécurité qui ont empêché le pire. En même temps, la limitation aux quasi-accidents (correspondant aux catégories A à D de la classification mod. NCC MERP) sert également à protéger juridiquement l’ensemble du système et les différents collaborateur·rice·s contre une utilisation des déclarations CIRS dans des procédures pénales ou civiles. Tant que la protection requise contre une utilisation comme moyen de preuve (cf. motion 18.4210) n’est pas garantie, la Fondation Sécurité des patients Suisse recommande de limiter le CIRS à l’enregistrement des incidents évités de justesse.

Que faire des déclarations faisant état de préjudices manifestes causés à des patient·e·s ?

Le CIRS doit être considéré comme un outil d’apprentissage et non comme un système de documentation des événements graves. Les déclarations faisant état de préjudices manifestes subis par des patient·e·s ne doivent pas être conservées dans la banque de données CIRS en raison du risque d’utilisation à des fins juridiques et de l’impossibilité de garantir l’anonymat des patient·e·s concerné·e·s. Cela ne signifie toutefois pas que ces cas doivent être ignorés et ne pas faire l’objet d’une analyse. D’autres méthodes et procédures de traitement sont toutefois nécessaires à cet effet. C’est pourquoi la Fondation Sécurité des patients Suisse recommande de sauvegarder les déclarations relatives à des événements graves sous une forme appropriée (p. ex. dans un fichier PDF séparé), de les intégrer dans la documentation de l’incident, puis de les supprimer de la banque de données CIRS.

Pourquoi ne faut-il pas faire de renvois aux déclarations CIRS dans la documentation du traitement ?

Lorsque des incidents sont décrits dans la documentation relative au traitement, cela doit être fait de manière objective, sans attribuer de responsabilité ni émettre de spéculations. Dans les déclarations CIRS, en revanche, il est expressément souhaité de signaler les erreurs, d’émettre des hypothèses sur les causes ou de signaler les manquements. En raison de leurs objectifs différents (documentation du déroulement du traitement, respectivement collecte d’informations pour un système d’apprentissage), ces systèmes ne doivent pas être mélangés. Une référence croisée dans la documentation du traitement (p. ex. « déclaration CIRS faite ») non seulement lèverait l’anonymat des patient·e·s, mais risquerait également, en cas de procédure pénale, que la déclaration CIRS soit saisie et utilisée comme preuve.

Questions et réponses sur CIRRNET

Comment utiliser la banque de données CIRRNET ?

La banque de données CIRRNET contient actuellement plus de 10’500 déclarations CIRS provenant d’établissements et de secteurs de soins très divers. Les établissements qui participent au CIRRNET reçoivent un identifiant pour accéder à l’espace utilisateur fermé, où se trouve également l’accès à cette banque de données. Différentes fonctions de sélection (langue, catégorie de l’OMS, domaine spécialisé, période) permettent de filtrer les déclarations. La recherche en texte intégral, qui peut être sélectionnée librement, est particulièrement utile car elle permet de trouver toutes les déclarations contenant les mots-clés correspondants.

Un guide d’utilisation de la banque de données CIRRNET est disponible dans la zone réservée aux membres, sous la rubrique « Instructions et documents ».

La Fondation Sécurité des patients Suisse/CIRRNET propose-t-elle des systèmes de signalement pour les prestataires de soins ?

La Fondation Sécurité des patients Suisse est une fondation d’utilité publique qui n’est pas en concurrence avec les applications CIRS commerciales. CIRRNET ne propose donc pas de système de signalement pour les prestataires de soins. Il existe toutefois divers modèles de coopération avec différents fournisseurs de logiciels qui peuvent inclure non seulement la connexion au réseau, mais aussi des prestations supplémentaires (p. ex. assistance/collaboration sur mandat).

Que faut-il pour se connecter à CIRRNET ?

CIRRNET est une plateforme de collecte des déclarations CIRS particulièrement pertinentes. Pour se connecter au réseau, il est donc nécessaire de disposer d’un système local de déclaration des erreurs et d’une structure de déclaration bien établie. En outre, il faut être prêt à verser une contribution financière annuelle, à fournir les ressources nécessaires et à clarifier les responsabilités internes afin de garantir la continuité du personnel chargé de la communication. La mise en place d’une interface avec la banque de données CIRRNET est également nécessaire pour la transmission des déclarations CIRS.

Pourquoi une contribution financière est-elle exigée pour la connexion à CIRRNET ?

CIRRNET est certes soutenu par la Commission fédérale pour la qualité (CFQ), mais la Fondation Sécurité des patients Suisse dépend également du soutien financier des institutions affiliées pour fournir ses nombreuses prestations (Quick-Alerts, Quick-Infos, journées CIRRNET, rencontres du réseau, Incident Talks, etc.). Il faut également tenir compte des activités nécessaires au fonctionnement du CIRRNET, mais qui échappent largement à une évaluation externe (services d’assistance et de conseil, gestion de la banque de données, gestion des utilisateurs, etc.). En contrepartie, CIRRNET propose également des services qui peuvent être utilisés exclusivement par les établissements affiliés (cf. « Quels sont les avantages du CIRRNET pour une organisation ? »).

Quels sont les avantages de CIRRNET pour une organisation ?

Outre l’accès à la banque de données, une organisation affiliée à CIRRNET bénéficie de nombreux autres avantages. En fonction du type de contrat conclu, elle peut par exemple bénéficier gratuitement de prestations de soutien (conseil, formation, etc.) à hauteur d’une demi-journée de travail et d’autres avantages sur les prestations de la Fondation Sécurité des patients Suisse. Les collaborateur·rice·s ont en outre la possibilité de participer gratuitement aux manifestations CIRRNET. Mais surtout, le soutien à l’apprentissage suprarégional et l’échange avec CIRRNET ou d’autres institutions favorisent activement la culture de la sécurité et génèrent ainsi un avantage stratégique.

Pourquoi n'est-il pas possible de saisir directement des déclarations dans CIRRNET ?

CIRRNET se veut une plateforme où sont collectées des informations particulièrement pertinentes sur les risques cliniques dans toute la Suisse. La coopération avec les systèmes de déclaration locaux des différents secteurs de la santé et l’utilisation des cas qui y sont signalés ont fait leurs preuves. Sur place, les déclarations CIRS d’importance suprarégionale sont sélectionnées sur la base de critères définis, puis transmises à CIRRNET. Cela permet non seulement d’éviter les doublons, mais aussi de garantir la qualité du contenu de la banque de données CIRRNET. C’est pourquoi la Fondation Sécurité des patients Suisse renonce délibérément à la saisie directe. Seul le mois de déclaration CIRRNET annuel permet de déclarer directement via le formulaire de saisie afin que les institutions non affiliées puissent également saisir des données.

Les déclarations CIRRNET rédigées principalement en allemand peuvent-elles également être utilisées dans les parties francophones ou italophones du pays ?

Bien que la plupart des déclarations CIRRNET soient rédigées en allemand, les textes peuvent également être utilisés dans les parties francophones ou italophones du pays. Tous les navigateurs Internet courants proposent des fonctions de traduction qui permettent de traduire de manière fiable non seulement les titres des cas, mais aussi l’intégralité des textes des messages dans la langue souhaitée. Afin de permettre la consultation des messages originaux dans leur langue d’origine, nous avons délibérément renoncé à la traduction automatique.

Est-il compliqué de transmettre des déclarations à CIRRNET ?

En règle générale, deux ou trois clics suffisent pour transmettre les déclarations enregistrées localement à CIRRNET, car la plupart des prestataires ont intégré les fonctionnalités correspondantes dans leur logiciel CIRS. Les institutions qui utilisent des systèmes programmés en interne sans ces possibilités peuvent saisir leurs déclarations par téléchargement de fichiers. Il n’est donc pas nécessaire d’envoyer les déclarations individuellement ou de les rédiger deux fois.

Est-il possible de suivre le traitement des déclarations transmises ?

CIRRNET a pour principe de ne traiter les rapports d’événements individuels de manière isolée que dans des cas exceptionnels. Les déclarations reçues sont plutôt regroupées par thèmes et problématiques. Il n’est donc généralement pas possible d’assurer une traçabilité directe. Toutefois, les Quick-Alerts, les Quick-Infos, les Incident Talks, les rencontres du réseau ou les journées CIRRNET permettent souvent d’identifier les déclarations auxquelles se réfèrent les déclarations correspondantes. Il est donc possible, au moins indirectement, de suivre l’utilisation des différentes déclarations.

Le CIRRNET permet-il de déterminer les domaines dans lesquels les événements sont particulièrement fréquents ?

La fréquence et la répartition des déclarations CIRS dépendent de nombreux facteurs difficiles à évaluer, même au niveau local. Il n’est donc pas possible de déduire la fréquence des événements qui se sont réellement produits à partir de la répartition de ces déclarations d’erreur. Cela vaut encore plus pour les déclarations transmises à CIRRNET. Par conséquent, la Fondation Sécurité des patients Suisse estime qu’il n’est pas possible d’établir des évaluations correspondantes à partir du contenu de la banque de données CIRRNET.

Publikation 1

Publikation 2

Download 1

Download 2

Contact

Claudia Kühn

Responsable CIRRNET

+41 43 244 14 83

kuehn@patientensicherheit.ch

Carmen Kerker

Collaboratrice scientifique

+41 43 244 14 93

kerker@patientensicherheit.ch

Never Events

L’expression internationale never events désigne des événements graves qui pourraient en grande partie être évités et qui occasionnent des préjudices

À propos du CIRRNET

La fondation Sécurité des patients Suisse exploite CIRRNET depuis 2006. CIRRNET se distingue de la plupart des réseaux CIRS par

Le secteur ambulatoire

Pendant longtemps, le mouvement pour la sécurité des patients s’est concentré sur le domaine hospitalier. Le secteur ambulatoire a un