FAQ zum CIRS und CIRRNET

Das CIRRNET-Management hat eine Übersicht erstellt zu den am häufigsten gestellten Fragen rund um CIRS und CIRRNET.

Haben Sie Fragen, zu denen Sie hier keine Antwort finden? Dann kontaktieren Sie uns gern unter cirrnet@patientensicherheit.ch

Fragen & Antworten zum CIRS (Management allgemein)

Was soll im CIRS gemeldet werden?

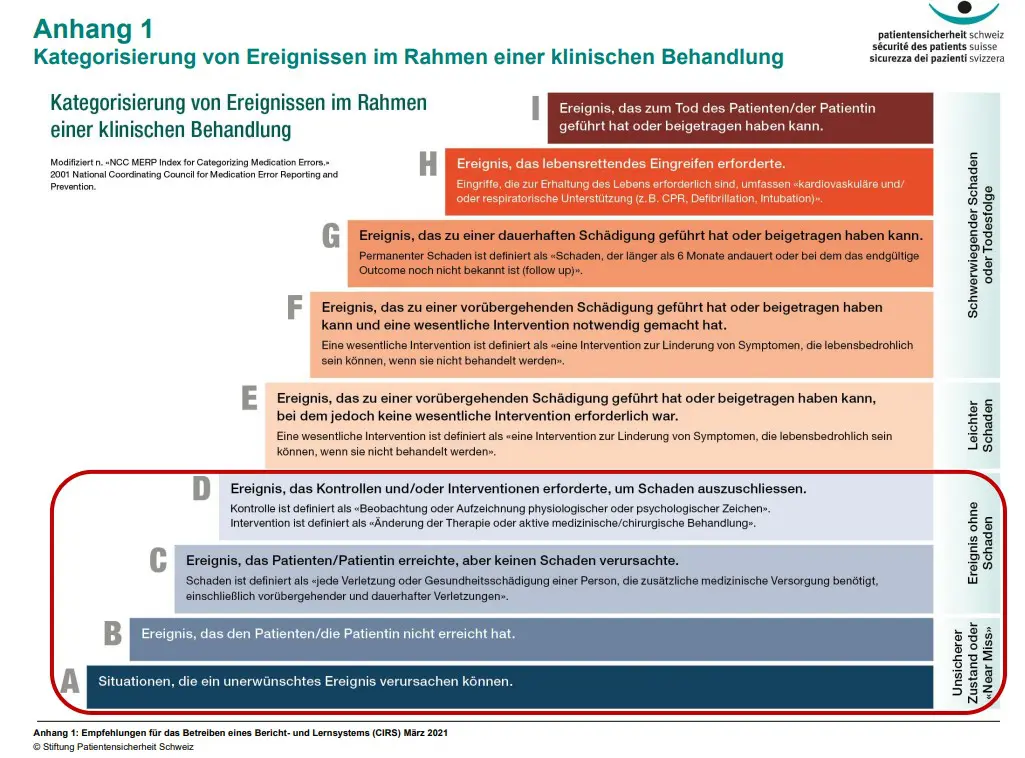

CIRS ist als Lernsystem zu verstehen, bei dem möglichst umfassende Informationen über klinische Risiken gesammelt werden. In der ursprünglichen Auslegung diente es vor allem der Erfassung von Ereignissen, bei denen es zu Gefährdungen von Patient:innen, Mitarbeitenden oder Dritten kam. Im Laufe der Zeit hat sich aber auch gezeigt, dass nicht nur aufgetretene Vorfälle, sondern auch Konstellationen/Situationen, die noch nicht zu kritischen Vorfällen geführt haben, aber auf sicherheitsrelevante Probleme verweisen, gemeldet werden. Dabei kommt immer wieder die Frage auf, ob dies noch der eigentlichen Grundidee von CIRS entspricht. Mangels allgemein verbindlicher Vorgaben kann jede Organisation individuell festlegen, welche Meldungen sich für das lokale CIRS eignen. Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz empfiehlt jedoch, bei der Gewinnung von sicherheitsrelevanten Informationen möglichst wenige Einschränkungen zu machen. Anders verhält es sich hingegen bei Ereignissen, die zu manifesten Schädigungen geführt haben. Hier sprechen vor allem juristische Erwägungen gegen eine Erfassung im Fehlermeldesystem (s. «Weshalb soll sich CIRS auf Geschehnisse, bei denen es zu keinen schwerwiegenderen Folgen kam, beschränken?»). Deshalb hat es sich bewährt, CIRS vor allem auf die Kategorien A bis D (gem. mod. NCC MERP-Einstufung) auszurichten und Schadensfälle auf andere Weise zu dokumentieren, bzw. zu bearbeiten.

Muss CIRS grundsätzlich anonym sein?

Der Grundsatz, dass die Eingaben in Fehlermeldesysteme prinzipiell anonym erfolgen müssen, stammt aus anderen Branchen, in denen z. T. auch andere gesetzliche Regelungen gelten. Erfahrungsgemäss lässt sich im Gesundheitswesen diese Anonymität jedoch nicht vollumfänglich gewährleisten. Häufig ist es sogar vergleichsweise einfach, die gemeldeten Vorfälle einer bestimmten Organisationseinheit oder sogar einer einzelnen Person zuordnen. Deshalb ist man in vielen Einrichtungen dazu übergegangen, CIRS nicht mehr als anonym zu bezeichnen, versichert aber stattdessen eine vertrauliche Verwendung der erhaltenen Informationen. Da viele Mitarbeitende dem System/den fallbearbeitenden Personen Vertrauen entgegenbringen und auch bereit sind, nachträglich ergänzende Informationen beizusteuern, erlauben manche CIRS-Plattformen die freiwillige Identitätsangabe der Meldenden. Dabei ist es hilfreich, zusätzliche Massnahmen einzuführen, um Vertrauen zu bilden und diese Personen zu schützen (siehe «Wie können Meldende, die ihre Identität freiwillig angeben, geschützt werden?).

Welche Zahlen und Daten können aus CIRS abgeleitet werden?

Es gehört selbstverständlich zu den Basismassnahmen des CIRS-Managements, sich einen quantitativen Überblick über die eingegangenen Meldungen zu verschaffen und insbesondere eine Zu- oder Abnahme der Meldefrequenz zeitnah zu erfassen. Die oftmals propagierte Faustregel, dass viele Meldungen grundsätzlich als positives Zeichen für eine etablierte Sicherheitskultur zu bewerten sind, gilt jedoch nur, wenn dabei auch eine gewisse inhaltliche Qualität der Ereignisberichte gegeben ist (siehe «Wie kann die Qualität der Meldungen bewertet werden?»). Darüber hinaus ist es auch wichtig, die Verteilung der einzelnen Fälle im verwendeten Kategoriensystem in Zahlen zu fassen. Allerdings darf dabei nicht der Anspruch erhoben werden, daraus die tatsächliche Auftretenshäufigkeit von bestimmten Ereignissen ableiten zu können. Da CIRS-Meldungen von den Mitarbeitenden auf freiwilliger Basis erstellt werden und hierbei vielfältige Einflussfaktoren eine Rolle spielen, ist das System grundsätzlich nicht für die Aufstellung von statistisch validen Ergebnissen geeignet. Stattdessen empfiehlt die Stiftung Patientensicherheit Schweiz zusammenfassende Auswertungen, bei denen die erfassten Risiken und Fehlerkonstellationen vor allem qualitativ dargestellt werden.

Wie kann die Qualität der Meldungen bewertet werden?

Da die Wirksamkeit von CIRS in hohem Masse von der Qualität der eingegebenen Meldungen abhängig ist, sollte diesem Erfolgsfaktor entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt werden. Allerdings existieren keine allgemein gültigen Kriterien, mit denen solche Bewertungen vorgenommen werden können. Dennoch lässt sich anhand der typischen Eigenschaften einer geeigneten CIRS-Meldung zumindest eine orientierende Einschätzung vornehmen. Im Idealfall enthält ein solcher Bericht

a) die Beschreibung eines Ereignisses, das ein klinisches Risiko darstellt,

b) ausreichende Informationen über die zu Grunde liegenden Fehlerkonstellationen, auslösende, begünstigende oder begleitende Faktoren,

c) getroffene Massnahmen und

d) Umstände, die eine Patient:innenschädigung verhindert haben.

Sofern diese Angaben üblicherweise vorhanden sind, kann den Meldungen hohe Qualität bescheinigt werden. Finden sich in den Berichten hingegen vor allem kurz gefasste Ereignisbeschreibungen ohne ausreichenden Informationsgehalt, Schilderungen von unerheblichen Vorkommnissen ohne Sicherheitsrelevanz, allgemeine Unmutsäusserungen und personen- oder berufsgruppenbezogene Vorhaltungen, ist von bestehendem Optimierungspotenzial auszugehen. Diese Erkenntnis sollte dann dazu führen, Einfluss auf das Meldeverhalten der Mitarbeitenden zu nehmen (siehe «Kann auf das Meldeverhalten der Mitarbeitenden Einfluss genommen werden?»).

Wie kann mit Meldungen mit nur geringem Informationsgehalt umgegangen werden?

In jedes Fehlermeldesystem werden immer wieder Meldungen eingegeben, die entweder auf bereits bekannte Risiken hinweisen oder sehr knapp und ohne die erforderlichen Detailinformationen verfasst sind. Angesichts der grossen Anzahl an eingehenden Incident Reports besteht häufig die Tendenz, diese Fälle zu ignorieren, bzw. als nicht relevant einzustufen und keine Konsequenzen daraus abzuleiten. Allerdings ist davon auszugehen, dass es der meldenden Person durchaus wichtig war, das Wissen über diesen Fehler oder dieses klinische Risiko zu teilen. Die Motivation hierfür könnte beispielsweise der Hinweis auf ein fortwährend bestehendes und immer noch nicht bewältigtes Risiko sein. Deshalb sollten auch solche Meldungen ernst genommen und als Stimmungsbild über die aktuelle Situation vor Ort betrachtet werden. Insbesondere immer wiederkehrende Informationen können im zeitlichen Verlauf auf ungelöste Dauerprobleme aufmerksam machen und können somit beim Risikomonitoring hilfreich sein. Gleichzeitig ist es sinnvoll, nicht nur Einzelfälle zu bearbeiten, sondern vermehrt in Themen- oder Problemfeldern zu denken (siehe «Muss jede CIRS-Meldung separat bearbeitet werden?»).

Muss jede CIRS-Meldung separat bearbeitet werden?

In vielen Einrichtungen übersteigt die Anzahl der eingehenden CIRS-Meldungen mit teilweise sehr stark schwankendem Informationsgehalt die zeitlichen Möglichkeiten, sich allen Berichten gleichermassen zu widmen. Eine Möglichkeit, für den Umgang mit dieser Problematik ist es, die einzelnen Fälle nicht mehr isoliert zu bearbeiten, sondern sie gesamthaft zu betrachten und dabei die Meldungen in verschiedene Themenblöcke zusammenzufassen. Diese Vorgehensweise erleichtert nicht nur eine bessere Bewältigung der vielen Einzelfälle, sondern eröffnet auch die Möglichkeit für eine bessere Erkenntnisgewinnung. Viele CIRS-Meldungen enthalten nur Teilinformationen, können aber in Kombination mit vergleichbaren Ereignisberichten ein umfassenderes Bild von der beschriebenen Thematik liefern. Deshalb wird empfohlen, die Bearbeitung von Einzelmeldungen auf besondere Fälle zu beschränken und ansonsten zusammenfassende Analysen vorzunehmen.

Wie kann der Informationsaustausch zwischen den Meldekreisen gefördert werden?

Wenn ein Meldesystem einer Organisation in mehrere Meldekreise aufgeteilt ist, besteht die Gefahr, dass die gewonnenen Informationen nur unzureichend zwischen den einzelnen Gremien ausgetauscht werden. Dieses Problem ist vor allem dann zu erwarten, wenn sich die vorgenommene Einteilung stark an den Organisationsstrukturen orientiert und für fachlich zusammengehörende Bereiche (z. B. Bettenstationen) verschiedene Zuständigkeiten gelten. Hier sind in erster Linie die CIRS-Gesamtverantwortlichen gefordert, den internen Informationsaustausch zu gewährleisten. Dabei sollte nicht nur die Kommunikation unter den jeweiligen Ansprechpersonen aus den Meldekreisen, sondern auch zwischen gleichartigen Fachbereichen sichergestellt werden. Sofern dies nicht praktikabel ist, kann es ggf. auch sinnvoll sein, zusätzliche Austauschgremien zu bilden oder die gegenwärtige Struktur kritisch zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen.

Welche Empfehlungen gibt es bzgl. der Bearbeitungszeit bei eingegangenen Meldungen?

Da es sich beim CIRS um ein organisationsinternes System handelt, gibt es in dieser Hinsicht keine allgemein gültigen Vorgaben. Es wird von der Stiftung Patientensicherheit Schweiz allerdings empfohlen, Meldungen nach Eingang zeitnah (z. B. spätestens am nächsten Arbeitstag) zu sichten. Das weitere Vorgehen ist abhängig davon, ob dringender Handlungsbedarf besteht, oder ob es sich eher um eine Routinemeldung handelt, die man in den üblichen Gremien behandeln und auch in den bestehenden Informationsgefässen kommunizieren könnte. Für relevante Meldungen sollte jedoch die Möglichkeit eingeplant sein, ggf. schnell handeln und ausserhalb der üblichen Gefässe kommunizieren zu können.

Wie können Meldende, die ihre Identität freiwillig angeben, geschützt werden?

Wenn Meldende freiwillig ihre Identität preisgeben, müssen sie innerhalb ihrer Institution bestmöglich vor dienstlichen Konsequenzen und Reputationsverlusten durch unsachgemässe Beurteilungen geschützt werden. Dies lässt sich z. B. durch eine vertrauliche Behandlung der genannten Namen ausschliesslich innerhalb der zuständigen CIRS-Gremien erreichen. Öffentliche Fall-Listen oder an andere Personen weitergeleitete Meldungen sollten grundsätzlich anonym sein. Ebenso wird empfohlen, die Namenseinträge zu löschen, wenn keine Rückfragen mehr gestellt werden müssen und die Fallbearbeitung abgeschlossen wird. Um Vertrauen zu schaffen, sollten solche Regelungen den Mitarbeitenden bekannt gemacht und z. B. im CIRS-Reglement verbindlich festgehalten werden.

Können CIRS-Meldung sicher per Email weitergeleitet werden?

Die Sicherheit der Kommunikation per Mail ist von verschiedenen Faktoren (privates oder dienstliches Mailkonto?, Verschlüsselung?, Zuverlässigkeit der Adressaten?, verwendete Passwörter? etc.) abhängig. Deshalb kann der Versand von CIRS-Meldungen auf diesem Wege unsicher sein. Falls dieser Kommunikationsweg dennoch genutzt werden soll (z. B. zur gezielten Weiterleitung an Mitarbeitende ausserhalb der CIRS-Gremien), sollte dies entsprechend berücksichtigt werden. Vor allem ist darauf zu achten, die Meldetexte so weit anzupassen, dass sie sicher anonymisiert und juristisch unverfänglich sind.

Kann auf das Meldeverhalten der Mitarbeitenden Einfluss genommen werden?

CIRS-Meldungen werden von den Mitarbeitenden freiwillig und in Eigenverantwortung eingegeben. Deshalb ist es nicht möglich, direkten Einfluss auf die Verfassung der einzelnen Ereignisberichte und die Meldefrequenz zu nehmen. Hinzu kommt, dass es dem Grundgedanken von CIRS widersprechen würde, z. B. die Erstattung von Meldungen anzuordnen oder die mitgeteilten Inhalte zu vorzugeben. Dennoch ist es möglich, auf indirektem Wege lenkend auf das Verhalten der Mitarbeitenden einzuwirken. Einerseits lässt sich die Meldefrequenz erhöhen, indem immer wieder motivierend auf den Sinn und Zweck von CIRS hingewiesen wird. Dabei ist es vor allem wichtig, die Effekte des Meldesystems positiv darzustellen, um den immer wieder entstehenden Eindruck von fehlender Wirksamkeit zu widerlegen. Andererseits können aber auch die Meldeinhalte indirekt beeinflusst werden. Dies gelingt besonders gut anhand der Präsentation von Meldungen, die sowohl thematisch als auch inhaltlich vorbildhaft sind. Eher kontraproduktiv wirken sich hingegen Negativbeispiele hinsichtlich der zu meldenden Ereignisse aus. Um ein Absinken der Meldefrequenz zu vermeiden, sollten den Mitarbeitenden deshalb möglichst wenige Einschränkungen vermittelt werden.

Fragen & Antworten zum CIRS (juristische Aspekte)

Gibt es gesetzliche Vorgaben über die Aufbewahrungsfrist von CIRS-Fällen?

Im Gegensatz zur Behandlungsdokumentation ist CIRS gesetzlich nicht geregelt, deshalb gibt es keine verbindlichen Verpflichtungen oder Einschränkungen bezüglich der Aufbewahrung von CIRS-Meldungen. Jede Organisation muss deshalb für sich entscheiden, auf welche Weise und in welchem Umfang die eingegangenen CIRS-Fälle archiviert werden. Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz empfiehlt, CIRS-Meldungen in digitaler Form längerfristig aufzubewahren, damit auch zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit darauf zurückgegriffen werden kann. Auf diese Weise ist es möglich, auch zu einem späteren Zeitpunkt Auswertungen zu erstellen oder gezielt nach früheren Meldungen zu bestimmten Problemfeldern zu suchen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Meldetexte zuverlässig anonymisiert sind und sich keine juristisch «heiklen» Meldungen in der Datenbank befinden (beispielsweise Fälle, bei denen Patient:innen zu Schaden gekommen sind).

Weshalb soll sich CIRS auf Geschehnisse, bei denen es zu keinen schwerwiegenderen Folgen kam, beschränken?

Damit CIRS als Lernsystem wirksam sein kann, müssen Meldungen gesammelt werden, die möglichst viele verwertbare Informationen enthalten. Hierfür sind in erster Linie Beschreibungen von Geschehnissen geeignet, bei denen es nur beinahe zu schwerwiegenderen Folgen kam («Near Misses»). Aus ihnen lassen sich einerseits die Ursachen für schwerwiegendere Ereignisse, andererseits aber auch funktionierende Sicherheitsbarrieren, die Schlimmeres verhindert haben, ableiten. Zugleich dient die Beschränkung auf Near Misses (entsprechend den Kategorien A bis D der mod. NCC MERP-Einstufung) aber auch der juristischen Absicherung des Gesamtsystems und der einzelnen Mitarbeitenden vor einer Nutzung von CIRS-Meldungen in Straf- oder Zivilverfahren. Solange der geforderte Schutz vor einer Verwertung als Beweismittel (siehe Motion 18.4210) nicht sicher gewährleistet ist, wird deshalb von der Stiftung Patientensicherheit Schweiz empfohlen, sich beim CIRS auf die Erfassung von Near Misses zu beschränken.

Was soll mit Meldungen geschehen, in denen über manifeste Schädigungen von Patient:innen berichtet wird?

CIRS ist als Lerninstrument zu betrachten und darf nicht als Dokumentationssystem für schwerwiegende Ereignisse verstanden werden. Meldungen, in denen über manifeste Schädigungen von Patient:innen berichtet wird, sollten wegen der Gefahr einer juristischen Nutzung und der fehlenden Möglichkeit, die Anonymität der betroffenen Patient:innen zu wahren, nicht in der CIRS-Datenbank aufbewahrt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass solche Fälle ignoriert und nicht analysiert werden dürfen. Allerdings sind hierfür andere Bearbeitungsmethoden und -verfahren erforderlich. Deshalb empfiehlt die Stiftung Patientensicherheit Schweiz, Meldungen über schwerwiegende Ereignisse in geeigneter Form zu sichern (z. B. als separate PDF-Datei), sie in die Dokumentation des Vorkommnisses zu integrieren und sie dann aus der CIRS-Datenbank zu löschen.

Weshalb dürfen in der Behandlungsdokumentation keine Querverweise auf CIRS-Meldungen gemacht werden?

Wenn in der Behandlungsdokumentation Zwischenfälle beschrieben werden, muss dies auf objektive Weise und ohne Schuldzuweisungen oder Spekulationen geschehen. In CIRS-Meldungen ist es hingegen ausdrücklich erwünscht, Fehler zu benennen, Vermutungen über Ursachen anzustellen oder auf Versäumnisse hinzuweisen. Wegen den unterschiedlichen Zielsetzungen (Dokumentation des Behandlungsverlaufs, resp. Informationsgewinnung für ein Lernsystem) dürfen diese Systeme nicht miteinander vermischt werden. Mit einem Querverweis in der Behandlungsdokumentation (z. B. «CIRS-Meldung erstattet») würde nicht nur die Anonymität der Patient:innen aufgehoben werden, sondern besteht im Falle eines Strafverfahrens auch die Gefahr einer Beschlagnahme und Verwendung der CIRS-Meldung als Beweismittel.

Fragen & Antworten zum CIRRNET

Wie kann die CIRRNET-Datenbank genutzt werden?

In der CIRRNET-Datenbank befinden sich aktuell über 10’500 CIRS-Meldungen aus den verschiedensten Einrichtungen und Versorgungssektoren. Einrichtungen, die am CIRRNET teilnehmen, erhalten einen Login zum Closed User-Bereich, in dem sich auch der Zugang zu dieser Datenbank befindet. Über verschiedene Auswahlfunktionen (Sprache, WHO-Kategorie, Fachgebiet, Zeitraum) können dort die Meldungen gefiltert werden. Besonders nützlich ist die frei wählbare Volltextsuche, die es ermöglicht, sämtliche Meldungen, in denen sich die entsprechenden Schlüsselbegriffe befinden, zu finden.

Eine Anleitung zur Nutzung der CIRRNET-Datenbank ist im Closed User-Bereich aufgeschaltet unter der Rubrik «Anleitungen und Dokumente».

Bietet die Stiftung Patientensicherheit Schweiz/CIRRNET Meldesysteme für Leistungserbringer an?

Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz hat einen gemeinnützigen Charakter und steht nicht in Konkurrenz zu kommerziellen CIRS-Applikationen. Deshalb bietet CIRRNET keine Meldesysteme für Leistungserbringer an. Allerdings bestehen vielfältige Kooperationsmodelle mit diversen Software-Anbietern, mit denen nicht nur die Anbindung an das Netzwerk, sondern auch zusätzliche Leistungen verbunden sein können (z. B. Support/Mitwirkung auf Mandatsbasis).

Was ist für eine Anbindung an CIRRNET erforderlich?

CIRRNET ist eine Sammelplattform für besonders relevante CIRS-Meldungen. Für eine Anbindung an das Netzwerk ist deshalb die Existenz eines lokal eingeführten Fehlermeldesystems und eine etablierte Meldestruktur erforderlich. Darüber hinaus muss die Bereitschaft zur Entrichtung eines jährlichen finanziellen Beitrags, zur Einbringung der erforderlichen Ressourcen und zur Klärung betriebsinternen Verantwortlichkeiten für die Gewährleistung der personellen Kontinuität der Ansprechpersonen bestehen. Für die Weiterleitung von CIRS-Meldungen ist zudem die Einrichtung einer Schnittstelle zur CIRRNET-Datenbank notwendig.

Weshalb muss für eine Anbindung an CIRRNET ein finanzieller Beitrag entrichtet werden?

CIRRNET wird zwar von der Eidgenössischen Qualitätskommission (EQK) gefördert, allerdings ist die Stiftung Patientensicherheit Schweiz für die Erbringung der vielfältigen Angebote (Quick-Alerts, Quick-Infos, CIRRNET-Tagungen, Netzwerktreffen, Incident Talks, etc.) auch auf die finanzielle Unterstützung der angebundenen Einrichtungen angewiesen. Dabei müssen auch Aktivitäten berücksichtigt werden, die für den CIRRNET-Betrieb erforderlich sind, sich jedoch der externen Betrachtung weitgehend entziehen (Support- und Beratungsleistungen, Datenbankbetrieb, User-Management etc.). Als Gegenwert bietet CIRRNET auch Leistungen an, die exklusiv von den angebundenen Einrichtungen in Anspruch genommen werden können (siehe «Welchen Nutzen bietet CIRRNET für eine Organisation?»).

Welchen Nutzen bietet CIRRNET für eine Organisation?

Neben der Zugriffsmöglichkeit auf die Datenbank, kann eine an CIRRNET angebundene Organisation verschiedene weitere Vorteile nutzen. Abhängig von der Art des abgeschlossenen Vertrags kann die Einrichtung beispielsweise kostenlose Supportleistungen (Beratung, Schulung etc.) im Zeitrahmen eines halben Arbeitstages und sonstige Vergünstigungen bei Dienstleistungen der Stiftung Patientensicherheit Schweiz in Anspruch nehmen. Die Mitarbeitenden erhalten zudem die Möglichkeit, gratis an den CIRRNET-Veranstaltungen teilzunehmen. Vor allem aber wird durch die Unterstützung des überregionalen Lernens sowie durch den Austausch mit CIRRNET oder anderen Institutionen die Sicherheitskultur aktiv gefördert und auf diese Weise ein strategischer Nutzen erzielt.

Warum sind im CIRRNET keine Direkteingaben von Meldungen möglich?

CIRRNET versteht sich als Plattform, in der besonders relevante Informationen über klinische Risiken aus der ganzen Schweiz gesammelt werden. Dabei hat es sich bewährt, mit den lokalen Meldesystemen aus den verschiedensten Versorgungssektoren zu kooperieren und die dort eingegangenen Fälle zu nutzen. Vor Ort werden CIRS-Meldungen von überregionaler Bedeutung anhand von festgelegten Kriterien ausgewählt und dann an CIRRNET weitergeleitet. Auf diese Weise werden nicht nur Doppelspurigkeiten vermieden, sondern lässt sich auch eine hohe inhaltliche Qualität in der CIRRNET-Datenbank gewährleisten. Deshalb verzichtet die Stiftung Patientensicherheit Schweiz bewusst auf Direkteingaben. Lediglich während des jährlichen CIRRNET-Meldemonats ist es möglich, direkt über das Erfassungsformular zu melden, um auch nicht angebundenen Institutionen Eingaben zu ermöglichen.

Können die überwiegend in deutscher Sprache verfassten CIRRNET-Meldungen auch in den französisch- oder italienischsprachigen Landesteilen genutzt werden?

Obwohl der überwiegende Teil der CIRRNET-Meldungen in deutscher Sprache verfasst ist, können die Texte auch in den französisch- oder italienischsprachigen Landesteilen genutzt werden. Alle gebräuchlichen Internetbrowser bieten Übersetzungsfunktionen an, mit denen nicht nur die Falltitel, sondern auch die gesamten Meldetexte verlässlich in die gewünschte Sprache übertragen werden können. Um die Möglichkeit zu erhalten, die Originalmeldungen in der ursprünglich verfassten Sprache zu sehen, wird bewusst auf eine automatische Übersetzung verzichtet.

Wie aufwändig ist es, Meldungen ins CIRRNET einzuspeisen?

Für die Weiterleitung von lokal erfassten Meldungen an CIRRNET sind in der Regel nur zwei oder drei Mausklicks erforderlich, da die meisten Anbieter in ihre CIRS-Software entsprechende Funktionalitäten integriert haben. Einrichtungen, die selbst programmierte Systeme ohne solche Möglichkeiten verwenden, können ihre Meldungen per Datei-Upload einspeisen. Es ist also nicht erforderlich, Meldungen einzeln zu versenden oder doppelt zu verfassen.

Gibt es eine Möglichkeit nachzuverfolgen, was mit den weitergeleiteten Meldungen passiert?

CIRRNET verfolgt den Ansatz, einzelne Ereignisberichte nur in besonderen Ausnahmefällen isoliert zu betrachten. Stattdessen werden aus den eingegangenen Meldungen Themen- und Problemfelder gebildet. Deshalb ist eine direkte Nachverfolgbarkeit in der Regel nicht gegeben. Allerdings ist in den Quick-Alerts, den Quick-Infos, den Incident Talks, den Netzwerktreffen oder den CIRRNET-Tagungen häufig erkennbar, auf welche Meldungen sich die jeweiligen Aussagen beziehen. Somit ist es zumindest indirekt möglich, die Verwendung der einzelnen Meldungen nachzuverfolgen.

Kann aus dem CIRRNET abgeleitet werden, in welchen Bereichen besonders häufig Ereignisse auftreten?

Die Häufigkeit und die Verteilung von CIRS-Meldungen unterliegt vielen Einflussfaktoren, die schon auf lokaler Ebene kaum eingeschätzt werden können. Deshalb ist es nicht möglich, von der Verteilung dieser Fehlermeldungen auf die Häufigkeit der tatsächlich stattgefundenen Ereignisse zu schliessen. Dies gilt in höherem Masse für Meldungen, die an CIRRNET weitergeleitet wurden. Folglich hält es die Stiftung Patientensicherheit Schweiz nicht für möglich, entsprechende Auswertungen aus den Inhalten der CIRRNET-Datenbank zu erstellen.

Publikation 1

Publikation 2

Download 1

Download 2

Kontakt

Claudia Kühn

Verantwortliche CIRRNET

+41 43 244 14 83

kuehn@patientensicherheit.ch

Carmen Kerker

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

+41 43 244 14 93

kerker@patientensicherheit.ch

Über CIRRNET

Patientensicherheit Schweiz betreibt CIRRNET seit 2006. CIRRNET unterscheidet sich von den meisten CIRS-Netzwerken dadurch, dass aus allen lokalen CIRS-Meldungen überregional

Never Events

Bestimmte schwerwiegende Ereignisse, die als vermeidbar gelten und bei denen Patientinnen und Patienten zu Schaden gekommen sind, werden international als

Ambulanter Sektor

Die Patientensicherheitsbewegung zielte lange Zeit nur auf den stationären Bereich. Der ambulante Sektor hat Nachholbedarf und ist deshalb ein thematischer